A. Einleitung: Die digitale Gesellschaft als Konstrukt

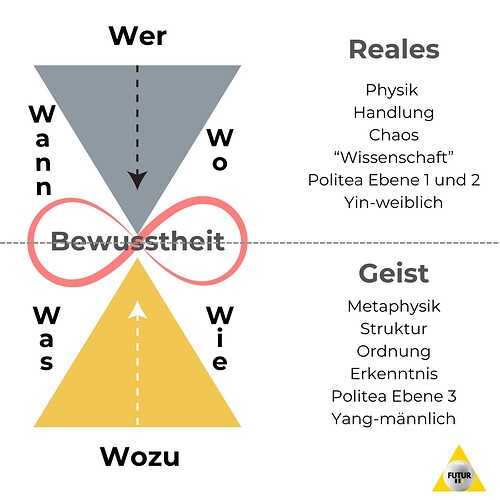

Die digitale Gesellschaft entsteht nicht einfach durch technologische Entwicklung - sie wird aktiv konstruiert durch menschliches Handeln, Diskurse und Machtstrukturen. Doch in unserer technokratischen Denkkultur vergessen wir gerne, dass alles, egal ob in der unsichtbaren geistigen oder in der sichtbaren materiellen Schattenwelt in, mit und durch unsere Bewusstheit individuell als auch sozial kollektiv konstruiert wird.

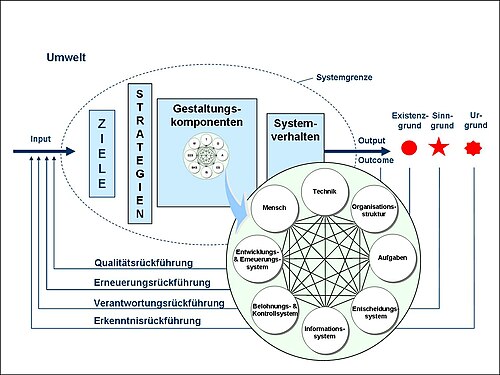

Noch immer delegiert ahnungslose Governance die Digitalisierung an den CIO und übersieht, ohne Ansätze für inkludierten Geist, besonders des Kunden, bleibt es bei Happy Engineering und beschleunigten Unsinn.

Anabel hat das in ihrer Abschlussarbeit der FUTUR III Masterclass in dem Bild unten kondensiert.

Dieser Artikel untersucht die notwendige Konstruktion der sozialen digitalen Strukturen und Handlungsanpassungen als tiefgreifendes CHANGE MANAGEMENT durch drei zentrale Perspektiven:

- Friedrich Nietzsches Einsicht, dass alle gesellschaftlichen Phänomene menschliche Konstruktionen sind

- Anthony Giddens’ Strukturationstheorie, die das Wechselspiel zwischen Struktur und Handeln erklärt und steuerbar macht

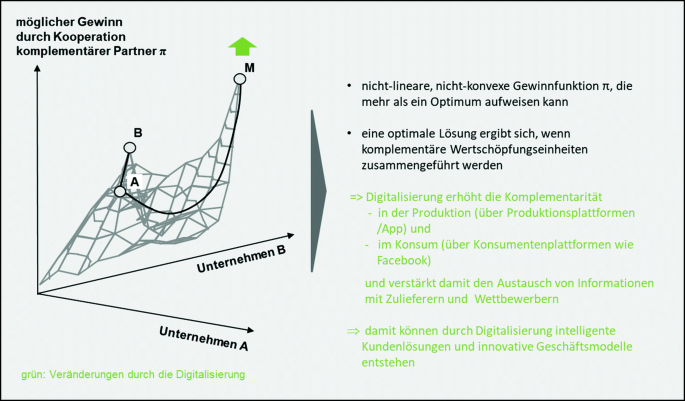

- Das Phänomen der digitalen kommunikativen Entgrenzung, das traditionelle Grenzen auflöst und dem Kunden, Nutzer oder Bürger in die Hände spielt. Der Existenzgrund und damit der CFO verliert an Bedeutung zu Gunsten des Mehrtwertes des Systems in den Augen des Kunden, und damit der strategische Vertrieb. Die Struktur der Digitalisierungsprogramme wird dem aber oft noch immer nicht gerecht. Selbst in Weltkonzernen, Behörden und sogar Wissenschaftsnetzwerken herrschen „autistische Zustände“ mit Happy Engineering. Das Primat der Aufgabe, Organisationsanpassung und besonders Systempsychologie werden weiter ignoriert und daher die Erwartungen verfehlt.

Wie diese Perspektiven zusammenspielen, zeigt sich besonders in der Transformation unserer Kommunikations- und Gesellschaftsstrukturen durch digitale Medien.

B. Nietzsches Perspektive: Die Konstruiertheit aller gesellschaftlichen Phänomene

Friedrich Nietzsche erkannte bereits im 19. Jahrhundert die konstruierte Natur gesellschaftlicher Phänomene. Seine Medienkritik an der zeitgenössischen Massenpresse zeigt erstaunliche Parallelen zu heutigen Debatten über digitale Medien. Nietzsche beobachtete:

- Wie Medien „Meinungsmanipulation und Informationsüberflutung“ betreiben

- Dass sie zur „Vermittelmäßigung moderner Kultur“ beitragen

- Dass sie Wissenschaften und Künste verändern

Diese Beobachtungen lassen sich direkt auf die digitale Gesellschaft übertragen. Nietzsches grundlegende Einsicht war, dass alle gesellschaftlichen Institutionen, Werte und Wahrheiten menschliche Konstruktionen sind - es gibt keine „natürliche“ oder „ewige“ Form der Gesellschaft. Und der Schweizer Piaget zeigte, Adaption braucht einen EISBRECHER, einen Accelerator bzw. Katalysator.

In der digitalen Welt wird diese Konstruiertheit besonders deutlich:

- Algorithmen sind keine neutralen Technologien, sondern verkörpern bestimmte Wertesysteme

- Soziale Medien-Plattformen konstruieren neue Formen von Öffentlichkeit

- Digitale Identitäten werden performativ hergestellt

Nietzsches Frage „Was ist Wahrheit?“ gewinnt in Zeiten von Fake News und algorithmischen Filterblasen neue Brisanz . Seine genealogische Methode - die historische Entstehung von Konzepten zu untersuchen - wäre ein wertvolles Instrument, um die Konstruktion digitaler Gesellschaftsformen zu analysieren.

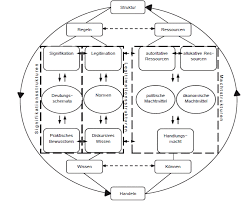

C. Giddens’ Strukturationstheorie: Das Wechselspiel von Struktur und Handeln

Anthony Giddens’ Strukturationstheorie bietet ein theoretisches Rahmenwerk, um zu verstehen, wie die digitale Gesellschaft durch das Zusammenspiel von Strukturen und Handeln konstruiert wird . Zentrale Aspekte sind:

- Die Dualität der Struktur

Strukturen ermöglichen als sozialer Wissensspeicher und beschränken Handeln gleichzeitig. In der digitalen Gesellschaft sehen wir dies besonders deutlich:

- Soziale Medien-Plattformen sind Strukturen, die bestimmte Formen der Kommunikation ermöglichen (z.B. Likes, Shares)

- Gleichzeitig schränken sie andere Formen ein oder machen sie unmöglich

- Nutzer reproduzieren und verändern diese Strukturen durch ihr tägliches Handeln. Oder sie wandern zur Konkurrenz ab, wenn es sinnlos wird. Nicht nur Kunden, sondern auch vermehrt Bürger, welche die EU Freizügigkeit zu nutzen wissen. Viele Grüße vom Mittelmeer

- Systemreproduktion über Zeit und Raum

Digitale Technologien verändern grundlegend, wie soziale Systeme über Zeit und Raum hinweg reproduziert werden

- Kommunikation ist nicht mehr an bestimmte Zeiten oder Orte gebunden. Mit anderen Worten, der Raum verliert an Bedeutung. Investoren achten vermehrt auf das innere Dreieck, also das WOZU, das WIE und WAS. Zweckprogrammierung muss starre Linienorganisation kompensieren. Regionale Gebietsförderung in Verbund mit ECO Systemen bzw. Interim Manager haben das oft noch nicht passend adressiert

- Dies führt zu neuen Formen der sozialen Integration, aber auch zu Fragmentierung

- Globale digitale Netzwerke schaffen neue Formen von „time-space distanciation“

- Macht und Herrschaft

Giddens betont, dass Macht ein zentrales Element aller sozialen Beziehungen ist. In der digitalen Gesellschaft zeigt sich dies durch:

- Die Macht von Plattformbetreibern über Nutzerdaten und Algorithmen

- Neue Formen der Überwachung und Kontrolle („Surveillance Capitalism“)

- Aber auch neue Möglichkeiten der Gegenmachtbildung durch digitale Vernetzung. Sinn stellt sich über die Macht, bzw. werden wir jetzt zunehmend alte machtorientierte System und sogar Gesellschaften sinnlos implodieren sehen. So wie ich es mit intimen internen Einblicken mehrfach sogar in kraftvollen Weltkonzernen sah, die heute ein Schatten ihrer selbst sind.

Giddens’ Theorie hilft uns zu verstehen, dass die digitale Gesellschaft nicht einfach „passiert“, sondern durch das tägliche Handeln von Millionen Menschen reproduziert und verändert wird - auch wenn dieses Handeln oft unbewusst bleibt.

Und wer Giddens von den VORBEDINGUNGEN kennt, der weiss heute schon, Handlung ist eine reine Projektion vergangener Bewusstheit, die plastisch neu ausgerichtet werden muss. Und genau hier sind fast alle Systeme blank. Daher bilden wir auf der Finca und mit Partnern in Systempsychologie, Organisationsentwicklung und systemischen Change Management Experten aus.

D. Digitale kommunikative Entgrenzung: Die Auflösung traditioneller Grenzen - die Angst der Macht

Ein zentrales Merkmal der digitalen Gesellschaft ist die „kommunikative Entgrenzung“ - die Auflösung traditioneller räumlicher, zeitlicher und sozialer Grenzen der Kommunikation . Diese Entgrenzung zeigt sich auf mehreren Ebenen:

- Räumliche Entgrenzung

- Digitale Kommunikation macht geographische Distanz irrelevant. Viele Nationen, Länder, Regionen und Städte haben das noch nicht begriffen und angemessen adressiert. FUTUR III sucht Partner, die das entschlossen ändern wollen

- Gleichzeitig entstehen neue „digitale Räume“ mit eigenen Logiken, oft über Plattformen koordiniert

- Die stationäre Jugendhilfe sieht sich mit der Herausforderung konfrontiert, dass räumliche Beschränkungen des Umgangsrechts durch Smartphones umgangen werden

- Zeitliche Entgrenzung

- Kommunikation ist asynchron und rund um die Uhr möglich

- Dies führt zu neuen Erwartungen der ständigen Erreichbarkeit

- 27% der Beschäftigten müssen häufig außerhalb der Arbeitszeit erreichbar sein, werden jedoch noch analog koordiniert

- Soziale Entgrenzung

- Grenzen zwischen Öffentlichkeit und Privatsphäre verschwimmen

- Rollen (Arbeitnehmer, Freund, Familienmitglied) überlappen nun stärker bzw. lösen alte Grenzen auf, mit entsprechenden konservativen, sinnarmen Gegenreaktionen (s. USA)

- Die „Head-down-Gesellschaft“ (Gushurst) entwickelt neue Kommunikationsformen

- Institutionelle Entgrenzung

- Traditionelle Institutionen (Schule, Arbeit, Familie, aber auch Medizin und Wissenschaft) verlieren an Definitionsmacht

- Neue Plattformen werden zu wichtigen Strukturierungsinstanzen

- Berufliche Weiterbildung erfährt eine Entgrenzung durch digitale Lernplattformen

Diese Entgrenzungsprozesse sind ambivalent: Sie bieten neue Freiheiten, aber auch neue Zwänge. Wie die Tagung „Digitale Kommunikation zwischen Tabubruch und Entgrenzung“ zeigte, wirft dies grundlegende Fragen auf :

- Wie verändert Netzkultur unsere Kommunikation?

- Was bedeutet dies für das soziale Miteinander?

- Wie können persönliche Daten geschützt werden?

E. Die Konstruktion digitaler Ungleichheiten und Ungerechtigkeit

Ein besonders wichtiger Aspekt der konstruierten digitalen Gesellschaft sind neue Formen der Ungleichheit. Der Begriff des „digital divide“ beschreibt traditionell die Kluft zwischen denen mit und ohne Internet- und Systemzugang. Doch in der entgrenzten digitalen Gesellschaft entstehen komplexere Ungleichheiten. FUTUR III warnt vor Unruhen, wenn dies nicht endlich als Risiko erkannt, analysiert und gelöst wird. Durch eine längst überfällige Agentur Society 6.0 oder sinnvoller als ständige FUTUR III Funktion in unserer Gesellschaft. So wie das Luhmann schon 1971 in Politische Planung das forderte und unsere Governance das grob fahrlässig noch heute ignoriert.

- Plattform-basierte Ungleichheiten

Wer Zugang zu bestimmten Plattformen hat und wer nicht

2.Algorithmische Diskriminierung

Wie Algorithmen bestimmte Gruppen benachteiligen

-

Aufmerksamkeitsungleichheit

Wer in digitalen Räumen Gehör findet und wer nicht -

Datafizierung sozialer Unterschiede

Wie soziale Unterschiede durch Datenerfassung verstärkt werden

Wie Ahrens zeigt, generieren Plattformen „neue, bislang unwahrscheinliche Netzwerkeffekte, die […] neue Ungleichheiten und Optimierungserwartungen an das lernende Subjekt provozieren“ . Die digitale Gesellschaft wird also nicht als egalitäre Utopie konstruiert, sondern reproduziert und verstärkt oft bestehende Machtverhältnisse.

F. Fazit: Gestaltung der digitalen Gesellschaft

Die digitale Gesellschaft ist kein naturgegebenes Phänomen, sondern muss aktiv und mit Rundumkompetenz konstruiert werden- durch Technologieentwickler, durch politische Entscheidungen, aber auch durch das alltägliche Handeln jedes einzelnen Nutzers. Die unterkomplexe Idee ein System aus der eigenen Linie, über den CFO oder CIO transformieren zu können ignoriert systemische Vorbedingungen und ist damit grob fahrlässig. Auch wenn das selbst Aufsichtsräte nicht auf dem Radar haben → Schulungsbedarf, Kompensationsbedarf in allen Sektoren und Ebenen!

Nietzsche erinnert uns an die Kontingenz dieser Konstruktionen; Giddens bietet uns Werkzeuge, um den Prozess der Konstruktion zu verstehen; die Analyse der kommunikativen Entgrenzung zeigt die konkreten Veränderungen auf.

Die Herausforderung besteht darin, diese Konstruktionsprozesse bewusst zu gestalten - um eine digitale Gesellschaft zu schaffen, die nicht nur effizient, sondern auch gerecht, demokratisch und menschlich ist. Dazu müssen wir:

-

Die Machtstrukturen hinter digitalen Plattformen transparent machen

-

Räume für demokratische Aushandlungsprozesse über die Gestaltung digitaler Gesellschaft schaffen

-

Individuelle und kollektive Strategien im Umgang mit Entgrenzung entwickeln

-

Neue Formen digitaler Bildung fördern, die zur kritischen Reflexion befähigen

Wie Nietzsche, die Medien und die Künste im Zeitalter der Digitalisierung zeigen, stehen wir erst am Anfang dieses Gestaltungsprozesses. Die theoretischen Werkzeuge von Nietzsche und Giddens können uns helfen, ihn bewusster und verantwortungsvoller zu führen.

FUTUR III hat das bereits 2014 gegenstandsverankert durch die wohl umfangreichsten qualitativen Analysen der digitalen Intervention auf Großsysteme erkannt und das erschaffen, was alle Systeme brauchen: eine systemische Transformationsfunktion. Statt technischer Spielerei haben wir das in das Zentrum gestellt, was jeden Wandel voraussetzt, die Plastizität unseres Geistes nach modernsten NeuroScience Erkenntnissen, z.B. des MIT, Christof Koch und besonders der Schule Schillers, gestärkt von Freiherr vom Stein, Hegel uvm.

Globale Change Manager sind aufgerufen, sich FUTUR III anzuschließen oder in ihre Strukturen zu integrieren.