Der digitale Macht-Wandel

Die Digitalisierung hat die Welt in einem atemberaubenden Tempo verändert. Sie hat nicht nur die Art und Weise revolutioniert, wie wir kommunizieren, arbeiten und leben, sondern auch die Machtverhältnisse in Gesellschaften grundlegend verschoben. Ein zentrales Phänomen, welches die Macht derzeit wie der Teufel das Weihwasser meidet und daher machtvoll unterdrückt ist der sogenannte „digitale Kontrollüberschuss“.

Dieser Begriff beschreibt die Überflutung von Daten, Informationen und Kontrollmechanismen, die sowohl Demokratien als auch autoritäre Systeme vor immense Herausforderungen stellen.

Die traditionelle Vorstellung einer trivialen Subjekt-Objekt-Beziehung, in der das Subjekt („oben“) das Objekt („unten“) plant, steuert und kontrolliert, greift in der digitalen Ära nicht mehr.

Stattdessen entsteht ein komplexes Netzwerk, in dem die Rollen von Kontrolleuren und Kontrollierten verschwimmen.

A. Das Ende der trivialen Subjekt-Objekt-Beziehung

In der analogen Welt war die Beziehung zwischen Subjekt und Objekt oft klar definiert: Regierungen, Unternehmen oder Eliten (das Subjekt) planten, steuerten und kontrollierten die Massen (das Objekt).

Diese hierarchische Struktur schien lange Zeit stabil und funktional. Doch die Digitalisierung hat diese Dynamik auf den Kopf gestellt.

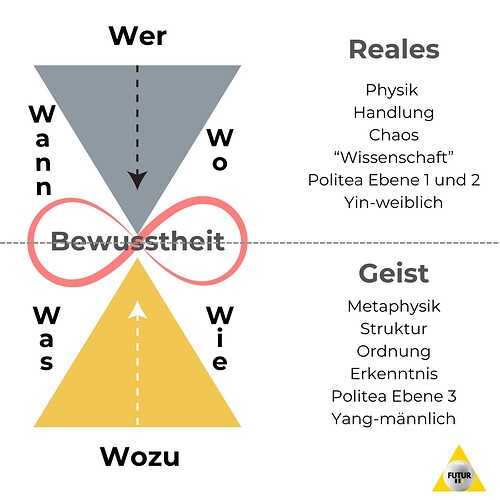

FUTUR III berichtete über die Einsichten von Kevin Kelly, einem ähnlich komplexen Denker wie Ken Wilber. Kelly erkannte, die Pyramiden gehören in der Wirklichkeit auf den Kopf gestellt.

Kevin Kelly goss Ken Wilber im Grunde neue auf. Und der wiederum die Grundlogik des iGings. FUTUR III fasst das im Bild alles zusammen:

Durch die Vernetzung und Transparenz, die digitale Technologien mit sich bringen, erkennen die Objekte plötzlich das System, in dem sie sich befinden, und beginnen, es zu bewerten. Es wird unruhig. Der Chef, der Politiker, der Arzt usw. verliert den Expertenstatus, seine alleinige Deutungshoheit. Oben und unten wird zum lernen Netzwerk, wenn oben mitspielt und seine Macht dem Sinn unterstellt.

Die einst passiven Empfänger von Kontrolle werden zu aktiven Teilnehmern, die das System hinterfragen und sogar umgestalten können.

Dieser Wandel stellt sowohl Demokratien als auch autoritäre Systeme vor ein Dilemma. In autoritären Regimen, die auf strikter Kontrolle und Unterdrückung von Dissens basieren, wird die digitale Transparenz zur Bedrohung. Die Objekte – also die Bürgerinnen und Bürger – nutzen soziale Medien, um sich zu vernetzen, Missstände aufzudecken und Widerstand zu organisieren. Die Kontrolle entgleitet den Herrschenden, und das System gerät ins Wanken. Selbst und besonders die Wissenschaft, die zurecht in ihrer Abtrennung nicht mehr akzeptiert wird.

Die Revolution hat schon längst begonnen. Macht ignoriert sie nur.

In Demokratien stellt sich die Frage, wie der digitale Kontrollüberschuss sinnvoll organisiert werden kann. Die Flut an Informationen und die Möglichkeit, alles und jeden zu überwachen, führen zu einem Übermaß an Kontrolle, das die Grundprinzipien der Demokratie gefährden kann. Hier entsteht ein Spannungsfeld zwischen kontrollierter Demokratie und kritisierter Kontrolle.

B. Kontrollierte Demokratie vs. kritisierte Kontrolle

Einerseits gibt es Tendenzen zur „kontrollierten Demokratie“, in der der Kontrollüberschuss genutzt wird, um Kritik zu unterdrücken und Macht zu zentralisieren. Ein Beispiel dafür ist die Rhetorik von Donald Trump, der während seiner Präsidentschaft immer wieder versuchte, die Medien zu diskreditieren und Kritik als „Fake News“ abzutun.

In einer solchen Vision wird der digitale Kontrollüberschuss instrumentalisiert, um die öffentliche Meinung zu manipulieren und oppositionelle Stimmen zum Schweigen zu bringen.

Andererseits steht das Konzept der „kritisierten Kontrolle“, das darauf abzielt, die Demokratie in der digitalen Ära zu bewahren. Hier geht es darum, den Kontrollüberschuss nicht als Bedrohung, sondern als Chance zu begreifen. Durch transparente und partizipative Prozesse kann die digitale Vernetzung genutzt werden, um demokratische Werte zu stärken und eine kritische Auseinandersetzung mit Machtstrukturen zu ermöglichen.

Ein Ansatz, der in diesem Zusammenhang oft diskutiert wird, ist FUTUR III – ein Konzept, das darauf abzielt, die Digitalisierung so zu gestalten, dass sie dem Gemeinwohl dient und die Autonomie der Einzelnen respektiert.

C. Das geistige Problem des Westens: Der „Besseressis“"

Ein weiterer Aspekt, der in der Debatte um den digitalen Kontrollüberschuss eine Rolle spielt, ist das „geistige Problem des Westens“: der Anspruch, alles besser zu wissen und zu können.

Dieser „Besserwisser“-Ansatz führt oft dazu, dass komplexe Probleme vereinfacht und technokratisch angegangen werden. Die Digitalisierung wird dann als Allheilmittel betrachtet, das alle gesellschaftlichen Herausforderungen lösen kann. Doch diese Haltung übersieht, dass die Digitalisierung selbst neue Probleme schafft – wie den Kontrollüberschuss – und dass ihre Gestaltung eine Frage von Werten und Macht ist.

D.

Fazit: Die Zukunft der Demokratie in der digitalen Ära

Der digitale Kontrollüberschuss ist ein Phänomen, das sowohl Demokratien als auch autoritäre Systeme erschüttert. Er markiert das Ende der trivialen Subjekt-Objekt-Beziehung und fordert uns heraus, neue Wege des Umgangs mit Macht und Kontrolle zu finden. In Demokratien geht es dabei darum, den Kontrollüberschuss nicht als Bedrohung, sondern als Chance zu begreifen. Durch transparente und partizipative Prozesse kann die Digitalisierung genutzt werden, um demokratische Werte zu stärken und eine kritische Auseinandersetzung mit Machtstrukturen zu ermöglichen.

Die Herausforderung besteht darin, eine Balance zu finden zwischen notwendiger Kontrolle und der Bewahrung von Freiheit und Autonomie. Konzepte wie FUTUR III bieten hier einen Ansatzpunkt, um die Digitalisierung so zu gestalten, dass sie dem Gemeinwohl dient und die Demokratie stärkt. Doch letztlich liegt es an uns allen, diese Vision mit Leben zu füllen und die digitale Ära aktiv zu gestalten – nicht als Besserwisser, sondern als kritische und verantwortungsbewusste Bürgerinnen und Bürger.